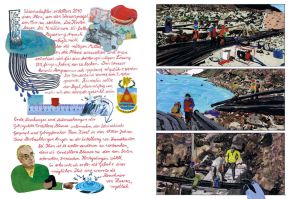

"Wir haben durch eine Zusammenarbeit mit dem UfU Institut Berlin von diesem

Fall erfahren. Die Anwältin von Saúl lebt in Hamburg, also haben wir uns zuerst mit ihr getroffen, ein Interview geführt. So ging es los. Für unsere Comicreportage reisten wir bis nach Peru, um

mit den Betroffenen zu sprechen und eigene Eindrücke zu sammeln."

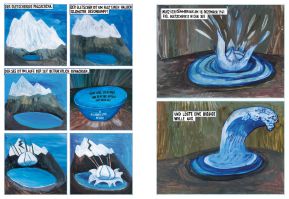

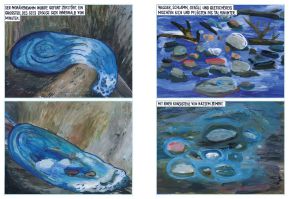

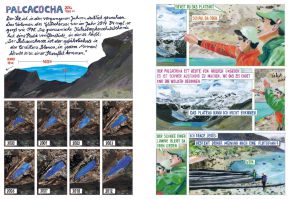

"Saúl Luciano Lliuya lebt mit seiner Familie in Huaraz, einem kleinen Ort in den Anden Perus. Seit Jahren wird seine Heimat von den Wassermassen eines abschmelzenden Gletschers bedroht. Ursache

ist die klimawandelbedingte Gletscherschmelze. Im Laufe der Jahre hat sich ein gewaltiger See gebildet, eine Flutwelle, ausgelöst durch Lawinen, kann jederzeit ins Tal abgehen und Huaraz

zerstören."

"Um sich und seine Familie zu schützen, reichte Saúl 2015 eine Klage gegen den deutschen Energiekonzern RWE ein.

Das Landgericht Essen stufte sie als „Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung“ ein, womit sie als weltweit erste Klimaklage nicht abgelehnt wurde.

Doch warum verklagt ein peruanischer Bauer ein deutsches Unternehmen?

0,47% der CO2 Emissionen weltweit stammen von RWE. Saúl fordert deshalb 0,47% der Kosten für die Schutzmaßnamen von RWE. Darauf beruht die Klage."

"Die Klage ist noch nicht abgeschlossen, das Verfahren dauert an. Wir werden die Entwicklung weiterhin verfolgen und planen eine Fortsetzung der Comic-Reportage."

BildWerk: Martina Straková

Die amerikanische Gesellschaftskritikerin und Autorin Naomi Klein hat in einem Interview im Sommer 2020 das Potenzial der Krise als Chance hervorgehoben. An welcher Stelle und unter welchen

Voraussetzungen könnte die Krise aus deiner Sicht als Chance begriffen und genutzt werden?

Eine Krise bedeutet eine Neudefinition des Bisherigen, des Alltäglichen und Verkrusteten. Sie bringt, zumindest teilweise, einen Bruch im scheinbar Offensichtlichen – auch in der scheinbaren

Sicherheit – mit sich, stört und erodiert unsere tägliche Routine, auch die einer Gesellschaft, ohne Routinen kommt es gar nicht zur „Gesellschaftswerdung“. Eine Neudefinition gesellschaftlicher

Routinen kann aber eine positive Entwicklung einleiten, eine Steigerung an Kreativität im Sinne eines fühlbar zunehmenden Einfallsreichtums. Ich spreche von einer Kreativität des Alltäglichen, auch

hinsichtlich der Anpassung an neue Ereignisse wie z.B. den Verlust des Jobs oder den Bankrott eines Unternehmens, aber auch in größeren Zusammenhängen wie in Sachen Naturschutz.

Doch, ich denke, in so entscheidenden Momenten steckt das Potenzial, neue Lösungen für alte Probleme zu finden oder gesellschaftliche Kräfte zu bündeln, um notwendige Veränderungen vorzunehmen,

neue Strategien zu entwickeln. Zugleich ist die Krise eine wahrhaft stressige Situation, in der man auch noch über Fragen der Immunität nachdenken muss, auf persönlicher wie kollektiver Ebene. (Was

bedeutet es eigentlich, immun zu sein?)

Ich sehne mich nach einer Utopie des Möglichen, einer Utopie der Gelegenheit, nach einer Vision der Besserung. Mein persönliches Manifest ist jetzt:

"Ich brauche Kitsch, um in dieser Welt glücklich zu sein."

Dazu fällt mir ein, was Milan Kundera einmal über Kitsch schrieb, ich glaube, in seinem Roman Der Scherz: „Kitsch ist die Verleugnung der Scheiße“. Da es die nun einmal gibt, wäre es

nicht ein Irrweg, sie zu leugnen?

Was ich unter Kitsch verstehe - und das repräsentiert auch das Mauer-Juwel - ist eine Art Zuflucht, die ich jetzt sofort, im Krisenalltag, wie nie zuvor brauche. Ich betrachte Kitsch als etwas

greifbar Schönes, Liebevolles, das mir nichts vormacht. Wie der Gartenzwerg auf meinem Balkon: Er ist da, wartet jeden Tag auf mich, unter allen Wetterbedingungen und Virus-Attacken. Es ist einfach

ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass er dort auch morgen sein wird.

In einem Gemälde des chilenischen Künstlers César Olhagary, das ebenfalls hier gezeigt wird, taucht auch ein Gartenzwerg auf, allerdings als Symbol einer falsche Idylle und des Eskapismus in

eine heile Welt, die es nicht gibt. Wenn du sagst, Kitsch – inclusive Gartenzwerg - stehe im Gegenteil für Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit – da er " nichts vorspielt" - dann ist das

erklärungsbedürftig.

Sicher, doch jeder von uns gibt einer Form, einem Objekt, eine innere Bedeutung und auch einen bestimmten Zweck. Auch ein Text wird gedeutet, Bücher - und ihre Autor*Innen - erfahren

Zuschreibungen durch den Leser und im Akt des Lesens. Wenn jemand einen Gartenzwerg als Sinnbild einer falschen Idylle betrachten möchte, ist das sein gutes Recht. Mein Gartenzwerg auf dem Balkon

bedeutet aber etwas anderes, weil er in der Umgebung, in die ich ihn gebracht habe, für mich eine bestimmte Funktion erfüllt. Wir können diese Frage auch auf den Kopf stellen und ein klassisches

Werk, vielleicht von Rubens, nehmen und in einem Keller oder in einer Garage aufhängen. Einige würden das schon als Häresie betrachten, oder?

Oder auch die Veränderung des Kontexts, die du mit deinem Mauer-Juwel durchspielst: Einmal setzt du die Handarbeit in einen Rahmen, wie man ihn eher um ein Rubensgemälde zu sehen gewöhnt

ist, und in einem weiteren Arbeitsschritt – du hast dich eines Programms namens Fotofunia bedient – in ein fiktives Museum mitsamt Besuchern und Betrachtern. Das führt zu der Frage, welche Rolle der

„Rahmen“, also die Präsentation und deren Implikationen, für die Rezeption eines Werks spielen. Die Tatsache, dass ich diese Frage, diese Brechung in deinen „Mauer-Juwel“-Arbeiten entdecke, macht es

mir schwer, sie überhaupt als Kitsch wahrzunehmen, denn der kommt ja ohne solche Brechung aus.

Für mich ist Kitsch jedenfalls erst mal keine Verleugnung der Scheiße, sondern ein Bestandteil des Täglichen. Außerdem, Kitsch kann auch gut aussehen.

Ich brauche ihn, um diese Krisenzeit zu überbrücken, als Entlastung von Kummer und Angst, aber auch im allgemeinen Sinne, als Ausgleich, als Gegengewicht in Form von Güte und Liebe, Schönheit

–

- auch so ein strittiger Begriff.

Da stimme ich dir zu. Sagen wir, ich meine etwas, das vorhanden ist, oder etwas „Zuhandenes“, also etwas, das mir sofort, hier und jetzt, „zur Hand ist“ und mich „rettet“. Ich brauche diese Art

von Gegengewicht, damit ich im Alltag nicht den Verstand verliere. Ich sehne mich nach dem Gefühl von Ordnung und Harmonie. Mit anderen Worten: Ich brauche Kitsch, um in dieser Welt glücklich zu

sein. Das ist mein Zauberspruch, mein Mantra, mein Aufruf zur Rückkehr zu Mitgefühl und Menschlichkeit: Das Ausgleichen. Der goldene Schnitt.

BildWerk: Martina Straková

Jeff Koons arbeitete mit Materialien und Farbigkeiten, etwa bei seinen "Balloon Dogs" die dem Kitsch verwandt sind, allerdings ironisierte er stark. Magst du Koons?

Ich muss gestehen - und unabhängig davon, ob man Koonsʼ Kunst mag oder nicht - dass mir gerade in diesem Moment jetzt und hier, der Blick auf seine Ballon-Dogs&Cats&Rabbits in Pink und

Blau ziemlich gut passt. Wir können diese Artefakte auch als einen großartigen Prototyp des Kitschs betrachten (falls es so etwas überhaupt gibt). In diesem Sinne nehme ich auch seine Balloon-Werke

wahr, denen ihr Platz im Denken über die Kunst zusteht, gerade weil auch sie nichts vorspielen –

- sondern spiegeln, zumal wir uns buchstäblich in ihnen spiegeln können?

Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass Koons damit weder um jeden Preis Erfolg haben noch schockieren wollte. Soviel ich weiß, sagte er selbst einmal, sein Ziel sei und bleibe es, „an der

Kunst teilzunehmen“, nicht mehr und nicht weniger.

Was die Ironie betrifft, denke ich heute mehr als je zuvor, dass sie in Kommunikation jeglicher Art im Wesentlichen verletzend ist. Und in gewisser Weise auch erniedrigend, weil sie den Wert des

Diskurses, einer Beziehung oder einer Freundschaft an einer Stelle, an der es absolut unangemessen ist, verschiebt. Ironie trivialisiert, und zwar grobgängig, sie ist geeignet, den Ernst und das

Gewicht jeglichen Problems zu mindern. Gebraucht werden aber Lösungen. Persönlich sehe ich keinen Mehrwert darin, die problematischen Seiten des Lebens und der Welt ironisch herauszustellen. Ehrlich

gesagt mag ich ironische Leute nicht besonders. Ich denke auch nicht, dass die Ironie die Menschheit im Sinne echten Fortschritts weiterbringt. Ich halte es in einer Krise nicht für angebracht, die

Realität zu ironisieren. Kitsch ironisiert meiner Meinung nach nicht. Kitsch möchte einfach sein, was er ist.

BildWerk: Martina Straková

Welche Merkmale zeichnen Kitsch denn für dich aus? Als Gegengewicht zum Bedrohlichen oder Hässlichen des Alltags könnten ja auch Werke der Renaissance oder des Abstrakten Expressionismus

oder von mir aus des Impressionismus dienen?

Die Definitionen des Kitschs variieren natürlich und sind Teil ernsthafter künstlerischer Diskurse. Aus meiner Sicht ist Kitsch etwas, das mit Emotion, oder auch mit Instinkt, zu tun hat. Dieses

Etwas hat einen festen Platz in uns, macht einerseits die Einzigartigkeit des Einzelnen aus, stiftet aber gleichzeitig Gemeinschaft, ein Kollektiv. Und hier bewegen wir uns natürlich wieder auf

dünnem Eis, denn es ist ein kurzer Weg vom Kitsch zur Manipulation - und darauf spielt Kundera meines Erachtens an. Aber man kann dem mit Hilfe der Kultur- und Sozialanthropologie oder der

Psychologie auf die Spur kommen. Zum Beispiel hat Edgar Schein diese Zusammenhänge in seinem „Organisational Culture Model“ beleuchtet - doch das ist schon ein anderes Thema, das man auf der

Ebene der Axiologie und der Moralphilosophie diskutieren müsste.

Ja, unbedingt! Das Kulturebenen-Modell stellt einen Zusammenhang zwischen den Kunstwerken – Schein nennt sie Artefakte – mit einem „Gefühl für das Richtige“ her, das auf kollektiven Werten

basiere. Diese kollektiven Werte wiederum, so Schein, wurzeln in Grundannahmen, die wenigstens z.T. kulturell geprägt sind. Mein Eindruck ist, dass, wenn von Kitsch bzw. dem darin liegenden Trost die

Rede ist, ein zumindest in Europa kulturell geprägtes „Gefühl“ hinsichtlich dessen, was Kunst ausmacht, ausgeblendet wird: Wahrhaftigkeit, Welthaltigkeit, Auseinandersetzung, Vision - Kunst eben

nicht als Flucht, sondern als Ausdruck, auch als think tank für mögliche Auswege aus überkommenen Vorstellungen. Die Frage ist, welche kollektiven Werte liegen dem Kitsch deiner Meinung nach

zugrunde, und von welchen Grundannahmen werden sie getragen?

Wie gesagt, ich betrachte „Kitsch“ jetzt, in der gegenwärtigen Situation, und in dieser Sekunde als eine notwendige Entlastung. Meine Auffassung und mein Produkt, Mural Jewellery, variiert das

eben auch deshalb, weil es sich um ein Irrationales handelt. Hier würde ich jetzt nicht irgendwelche „komplizierten“ Werte benennen. Aber ich möchte an dieser Stelle auf den Soziologen und

Philosophen Georg Simmel hinweisen, dessen Betonung des individuellen Gesetzes in Moralphilosophie wie auch Ästhetik dem entgegenkommt, worum es mir geht: einen individuellen Weg des Subjekts von

sich zu sich, der auch die Kultur trägt. Laut Simmel hat ein Mensch die Fähigkeit – die inkorporierte Potenz - aber auch die Verantwortung sich selbst gegenüber, sich auf diesen individuellen Weg zu

begeben. Wenn er ein Produkt (des Lebens) aus der Position eines Dritten (also aus einer Position der Gegenüberstellung) betrachtet, ist er imstande, dieses Produkt in sich einzubeziehen und weiter

zu transformieren, auch in moralischer Hinsicht.

Warum beharrst du auf dem Begriff "Kitsch"? Als Provokation würde ich das sofort verstehen, etwa als Sturm auf diesen Elfenbeinturm, sozusagen – meinst du das?

Nennen wir es ruhig anders! Ich beharre nicht auf Kitsch, und ich möchte auch nicht provozieren, das macht Jeff Koons viel besser. Was nun die Renaissance usw. angeht: Ja, genau, für mich

gehören meine Lieblingsstillleben und Landschaften unbedingt dazu! Das ist das Gleichgewicht, das ich gerade jetzt unbedingt brauche. Dazu zählt auch der Sonnenuntergang, und das in erhöhter Dosis!

Ist das Kitsch? Natürlich, und was für einer!

Zunächst einmal ist ein Sonnenuntergang ein Naturereignis, und als solches spielt er „in einem anderen Theater“.

Natürlich. Ein Sonnenuntergang ist aber auch ein Thema der Kunst und kann vielfältige Konnotation haben. Vielleicht könnten wir uns jetzt einen Sonnenuntergang vorstellen. Wie fühlt es sich

an?

Also Kitsch als „Medizin“, oder wenigstens als Placebo? Gehören Krise und Kitsch womöglich zusammen?

Wenn Kitsch, dann nur als Medizin. Wie der Sonnenuntergang, der auch äußerst hilfreich für unsere Psychohygiene ist. Übrigens habe ich mir nun eine besondere E-Mail-Adresse eingerichtet:

ineedkitsch@gmail.com, Zuschriften zum Thema sind willkommen.

Das Gespräch wurde via E-Mail im November 2020 geführt.

Christine Braun mit einem Teilnehmer

Für ihre Ausstellung hat Christine Braun im Jahr 2018 mit jeweils ca. 25-30cm großen Alufolien die Gesichtsabdrücke der Besucher genommen.

Zwei Fotos zeigen die Künstlerin bei dieser Arbeit.

Ihre Körpersprache, ihr Gesichtsausdruck: freundlich und zugewandt, ganz im Sinne der einvernehmlichen Aktion. Doch das gewählte Material hat seinen "Eigensinn", die Zustimmung der Teilnehmer ist

ihren Masken nicht anzusehen.

Zum Hintergrund der Arbeit schreibt Christine Braun:

"Die Inspiration dazu kam im Zuge der Diskussion zur Datenschutzverordnung. Die Besucher meiner Ausstellung „mussten“ mir als Eintrittskarte / -gebühr ihre Gesichtsdaten in Form eines

Gesichtsabdruckes überlassen. Die Besucher haben die Folie unter meiner Anleitung selber angeformt und somit die Abformung selber hergestellt. Aber zuerst habe ich ihr mündliches Einverständnis

eingeholt - so wie im Internet mit: Ich stimme zu"

"Das Gesicht, das bekanntlich auch in Ausweisen als Identifikationsnachweis gilt, wird hier zwar abgeformt, und man meint in der Betrachtung dieser Abdrücke sehr individuelle Züge zu erkennen.

Aber es gelingt im Nachhinein keine individuelle Zuordnung mehr, selbst wenn ich die Besucher dazu auffordere, ihren Abdruck ganz genau zu betrachten und ihn sich zu merken."